Première surprise : une minorité d’entre elles affirme souhaiter l’augmentation des salaires, obsession des organisations de gauche. Chacune insiste pourtant sur le coût de la vie, qui ne fait qu’augmenter. Dans les ménages rencontrés, ce sont systématiquement les femmes qui tiennent les comptes. Chronophage, source de stress, cette activité les change en d’impitoyables comparatrices de prix. Leur colère porte sur ceux de la vie courante, sur l’angoisse du porte-monnaie qu’on ouvre tous les jours en constatant qu’il se vide de plus en plus vite. Leur revendication est nette : l’encadrement strict des prix des produits de première nécessité. Pouvoir remplir le frigo sans y penser, pour ainsi dire, sans comparer, sans traquer l’étiquette, sans d’épuisantes heures de recherche sur Internet. Augmenter les salaires ? « Tout augmenterait derrière, et on ne gagnerait rien ! » Rappelons que les prix ne sont libres en France que depuis 1987… À l’encadrement des prix des denrées de base, les enquêtées ajoutent le plafonnement, selon elles indispensable, des factures : gaz, électricité, mutuelles, etc. — pour que cesse l’omniprésente « angoisse de la boîte aux lettres ».

Seconde surprise : l’école. Les organisations syndicales et politiques axent en général leurs discours sur les moyens qui manquent à ce service public. Nulle mention de ce point chez les personnes que nous avons rencontrées. En revanche, toutes sont furieuses du prix de l’école. Celle-ci est chère, elle est hors de prix : garderie, centre de loisirs, cantine, fournitures scolaires, sorties plombent littéralement le budget de ces familles. Si ces dépenses concernent majoritairement le temps périscolaire, les enquêtées l’incluent néanmoins dans un exorbitant poste de dépenses « école ». Autant dire que le discours sur les moyens à allouer à l’éducation nationale est inaudible, d’autant qu’il s’accompagne d’ordinaire à gauche d’une mise en garde : « Nous allons vers une école à l’américaine. » Les enfants des classes populaires y sont déjà — sans même parler de leur avenir, que chacun perçoit extrêmement sombre : « Si jamais les petits vont au-delà du bac, ce sera impossible de leur payer des études. »

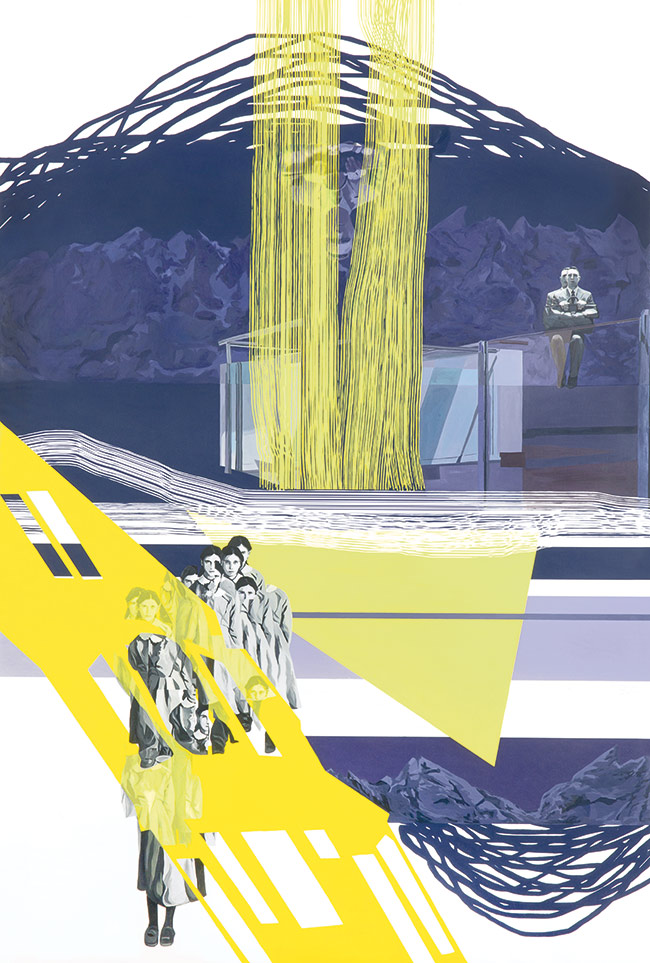

« Construire une organisation avec des gens comme nous »

Mais les enfants des classes populaires ne font pas qu’étudier : ils se divertissent, aussi — souvent en prolongeant des activités auxquelles l’école les a sensibilisés. Ils se heurtent alors au même mur : celui de l’argent. Sport, cinéma, théâtre, librairies : tous les loisirs sont « hors de prix ». Sur les écrans de téléphone, d’ordinateur, sur les feuilles blanches et dans les carnets de comptes dansent les virgules, et tombe le même verdict : l’interdiction des loisirs pour cause de coût trop élevé. Un lien direct est fait avec l’omniprésence des écrans : « On ne peut pas sortir, c’est trop cher. Donc on prend un écran plat, on abonne les gamins à des jeux et à Netflix… »

Poser, par ailleurs, la question du travail revient ici à parler de troubles musculo-squelettiques, d’arthrose, de lombalgies, de hernies discales, de calcifications, de lumbagos, de handicaps partiels ou permanents… Le travail manuel, omniprésent chez ces salariés, brise les corps. Y compris les corps jeunes. La revendication est aussi unanime qu’absente des programmes des organisations de gauche : l’alignement de la rémunération du travail manuel sur le travail intellectuel, avec la mise en place de carrières très courtes pour les métiers pénibles — « comme dans l’armée ou la police, parce qu’on ne peut pas faire plus ». Tout le reste est vu comme des mesurettes : « Leur retraite à 60 ans, c’est du pipeau, à 50 ans, on est déjà foutus. » Prétendre à la retraite, d’ailleurs, ce sont des imbroglios administratifs qui épuisent, tant ils constituent le quotidien de celles et ceux qui chaque jour doivent retrouver leur chemin dans le maquis des aides. Émerge alors un axe revendicatif qui revient régulièrement : que les « aides sociales » de toutes natures soient attribuées de manière aussi automatique que les institutions diverses prélèvent les sommes dues sur les comptes en banque, pourtant en souffrance, de ces familles. Le taux de non-recours aux aides sociales, frappant une famille sur trois y ayant droit, pour un préjudice de 10 milliards d’euros (7), suggère que cette idée n’est pas complètement farfelue… Enfin, à rebours des enquêtes d’opinion, insécurité et immigration sont absentes des préoccupations des personnes interrogées. Vraisemblablement parce que la scène politique est saturée d’interventions autour de ces thèmes, tandis que les autres sont absents : nos questions portaient en effet sur les préoccupations qui ne trouvent aucun écho politique ou syndical.

Pour porter ces propositions, il faut des organisations. Lesquelles ? Problème : toutes, à gauche, sont discréditées parmi notre public. En cause, pêle-mêle : leur langage, « qui ne ressemble pas au nôtre ». Les incantations et propos de papier, en contradiction avec l’absence d’actions concrètes, aux effets pratiques immédiatement palpables. La forme des organisations, également, vue comme un permanent système de primes à l’ego, à l’argent, aux honneurs, aux places. Et, par-dessus tout, ces convictions se nourrissent d’un désintérêt plus profond, fondé sur ce fait central exprimé avec certitude : « De toute façon, la politique, ça ne change pas la vie. » La jeune esthéticienne qui nous a résumé d’une phrase ce sentiment commun à tous ignorait que l’ambition de « changer la vie », empruntée à Arthur Rimbaud, fut justement le slogan d’une gauche qui prônait la rupture.

Depuis, l’absence de solution de rechange pratique et théorique a atteint son objectif : s’intéresser, s’investir, s’engager en politique est devenu inutile, « puisque rien ne change, ce sont toujours les mêmes qui trinquent ». Mais de ceux-là dépend précisément le changement, l’histoire l’a assez prouvé. Le discrédit général dans lequel les formations de gauche sont plongées suggère une piste, évoquée par les intéressés eux-mêmes : « Construire une organisation avec des gens comme nous. » Comme eux sociologiquement, mais aussi comme eux politiquement : sans but électoral — au moins dans un premier temps. Une organisation qui se soucierait de la vie concrète des gens, de leurs frigos vides (aide alimentaire), du prix de l’école (mutuelle des écoles, soutien scolaire), du prix des loisirs (cinéma solidaire, sorties à prix réduits), etc.

Il faut croire que ce type de projet ne passionne plus autant qu’avant les organisations de gauche. Ainsi, l’après-« gilets jaunes » vit fleurir une unanimité presque inédite au sein de celles-ci contre la privatisation d’Aéroports de Paris. On expliqua alors partout que c’était aller dans le sens historique des « gilets jaunes », avec le référendum d’initiative partagée, que tous les ronds-points du pays allaient s’en emparer, etc. Peu importait que la plupart des occupants des mêmes ronds-points les eussent envahis car ils ne pouvaient plus se servir de leur voiture, alors qu’ils n’étaient souvent jamais montés dans un avion de leur vie… Et que la sociologie électorale de la participation au référendum fît apparaître « un signataire-type qui vote à gauche, est diplômé et dispose d’un capital culturel important (8) ». Les grandes campagnes « populaires » lancées récemment, par les mêmes organisations peuplées des mêmes militants, contre la 5G et Amazon — avec des arguments écologiques qui constituent rarement le cœur des préoccupations populaires — n’ont pas rencontré un grand succès dans les profondeurs du pays. En 2009, en revanche, le Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP, Collectif contre l’exploitation outrancière) organisa quarante-quatre jours de paralysie de la Guadeloupe. L’étincelle ? Le prix de l’essence…